Elaine Ramos: editando design

08 Set, 2015 — Elaine Ramos (1974) é designer formada pela FAU-USP. Foi diretora de arte da Cosac Naify por onze anos, onde também coordenou as publicações de design. Entre 2008 e 2011, dedicou-se, com Chico Homem de Melo, a uma pesquisa sobre o design brasileiro, que resultou na publicação Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil, um volume que reúne mais de 1.600 imagens e traça um panorama inédito da produção nacional. Desde 2016, é sócia e diretora de arte da Ubu Editora. É membro da Alliance Graphique Internationale (AGI).

Escrito por

A Escola Livre

Publicado em

TEREZA BETTINARDI Hoje vamos abordar um tema talvez pouco discutido, que é o processo de edições dos livros de design. Pessoalmente, é algo que sempre me interessou muito, não só pelo design das edições, mas também pela seleção e produção de títulos próprios. Como isso aconteceu na Cosac Naify? De onde partiu a iniciativa de trazer esses títulos para a editora?

ELAINE RAMOS O projeto sempre foi combinar traduções de textos indispensáveis para a graduação com pesquisas inéditas sobre o design brasileiro. O primeiro título propriamente dito de design que a Cosac Naify lançou é o livro do Alexandre Wollner. Por ser o primeiro, esse livro teve um caminho bem diferente dos outros: foi um livro proposto pelo o próprio Wollner em 2003, na época que o diretor editorial da Cosac Naify era o Augusto Massi, eu estava na editora há pouco tempo. O Augusto sabia da importância do Wollner e comprou a ideia de publicar. É um livro bem pessoal, escrito em primeira pessoa. Esse livro abriu um caminho para se discutir o quanto seria interessante ter mais publicações sobre design, já que a Cosac sempre investiu no design dos livros. Com o sinal verde do Massi, o primeiro passo foi compor um conselho editorial, e eu convidei o próprio Alexandre Wollner, o Rafael Cardoso, o Rodolfo Capeto, o André Stolarski e o Chico Homem de Melo. Então, fizemos algumas reuniões de levantamento e discussão de títulos e caminhos editoriais, formamos uma lista em 2005 que eu uso até hoje. Ainda não chegamos ao final dela, até porque, entre o desejo e a capacidade de fazer, tem um descompasso gigante, e vários outros títulos, oportunidades que apareceram no caminho, furaram a fila.

TB E qual foi o critério da escolha dessas pessoas para formar o conselho?

ER O Chico e o André eram, digamos, meus conselheiros da vida toda. Eu achei importante ter um representante da FAU, que era o próprio Chico e ter alguém da Esdi [Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro], que era o Rodolfo. O Rafael era um autor de quem os textos eu gostava e um pesquisador do design brasileiro que fugia do cânone modernista (que, no conselho estava bem representado pelo Wollner), na época ele estava na PUC-Rio.

TB E tinha publicado recentemente o Introdução à História do Design pela editora Blucher.

ER Sim, e também tinha muita identificação com a Cosac Naify, pois ele também atua nas artes plásticas e tem uma abordagem sociológica do design que eu acreditava ser um componente importante.

O Design antes do Design foi uma proposta do Rafael Cardoso. Ele foi o responsável pela organização dos textos, uma seleção de pesquisas que tratavam o design antes do design moderno. Trata-se de um livro muito plural, muito heterogêneo. E acho que essa é justamente a graça dele. O livro tem um texto sobre os baralhos da Copag, que é um tema superpontual, ao mesmo tempo que tem um texto sobre o J. Carlos, que é um monumento. Naquela época, era um incentivo a pesquisas nessa área; funcionou como um embrião para se pensar a produção de teoria e história do design. E eu acredito que este é o grande mérito desse livro: trazer à luz pesquisas acadêmicas em design, na época uma área ainda incipiente.

TB Foi um ponto polêmico publicar O Design antes do Design para o Wollner?

ER Sim, totalmente… Para o Wollner não existe “design antes do design”.

TB E antes dessa ideia de design moderno sobretudo…

ER Exatamente. O Wollner tem muito essa afirmação de que o design é uma atividade mais instrumentalizada pela funcionalidade, pela ideia moderna de design. Por outro lado, ele defendia muito a publicação dos livros do Otl Aicher, livros que eu gostaria muito de ter publicado, mas não foi possível chegar a um acordo com os herdeiros. O Mundo como Projeto, esse era um livro que eu ainda gostaria de publicar.

TB E como foi o processo de “tradução” do texto acadêmico para o formato livro? Pois o que a gente percebe já nesse livro – e ao longo do catálogo isso vai ficando cada vez mais nítido e elaborado – é que os livros que são resultados de pesquisas acadêmicas da Cosac Naify, não são simplesmente uma adaptação do texto acadêmico publicado em formato livro.

ER Idealmente um livro é mesmo outra coisa. A começar pelo tom, que deve ser outro. O estilo de escrita de uma dissertação ou tese é muito mais formal. Hoje em dia eu acho que esse livro ainda ficou com resquícios de textos acadêmicos. Foi um livro difícil de editar. Por outro lado, a nossa área tinha poucos autores, pouca pesquisa. Hoje a gente vê muito mais. Estamos falando de dez anos atrás. Mas eu acredito que era um começo e era preciso iniciar de algum lugar. Esse livro teve essa importância.

TB Logo depois desse livro veio justamente o Elementos do Estilo Tipográfico, do Robert Bringhurst, um livro cujo texto é muito refinado, sofisticado e que envolveu a escolha de um tradutor.

ER Sim, esse livro, inclusive, foi uma sugestão que veio de fora do conselho. Foi uma recomendação do Raul Loureiro, que tinha feito a graduação nos Estados Unidos e falou: “olha, esse livro foi fundamental para a minha formação, é amplamente adotado em todas as escolas americanas”. Quando eu li o livro, me apaixonei, inclusive porque eu não tinha tido essa formação em design e tipografia. Pessoalmente, foi um livro revelador. Gostei muito do sentido que o livro dá para a tipografia, para o universo da composição tipográfica. O texto é muito refinado, o que é raro em textos de design em geral. O requinte do Bringhurst que é um poeta, um erudito. Portanto, traduzir esse livro para o português foi um desafio enorme, até porque não tínhamos outras traduções para usar como referência, sobretudo na área de tipografia. Era um desafio justamente criar esse vocabulário, e o André [Stolarski] era alguém que juntava as qualidades de escrever muito bem, ser designer e dominar o inglês.

TB A criação desse vocabulário passou inclusive pela inclusão de um glossário no final da edição brasileira, não foi?

ER Sim, no processo de edição e tradução desse livro foram surgindo diversas questões. Na hora de traduzir esses livros de caráter técnico sempre surge uma dúvida que é mais ou menos assim: no jargão da profissão, usamos muitas palavras em inglês, então, o quanto é importante criar esse vocabulário em português, ou melhor manter o que já é de uso corrente? Por exemplo, a palavra grid: grade, grelha… Traduz? Não traduz? É polêmico. E quando publicamos o livro Grid ainda houve a polêmica do artigo: paulistas falam “o grid”, mas cariocas chamam de “a grid”. [risos] Ou a palavra layout, em português leiaute… Por muito tempo adotamos em inglês, mas em certo momento me bateu uma culpa, pelo fato de leiaute ser dicionarizada. Então, o que aconteceu é que nas reimpressões de livros já publicados, fui lá e mudei tudo para leiaute. [risos]

TB E o André, além da tradução, foi o responsável pelo projeto gráfico.

ER Sim. Traduzir e compor esses livros eram atividades ligadas, é tudo muito encaixado. E nitidamente o próprio Bringhurst acrescentava ou cortava palavras em função da composição do texto na página. Então isso acabou acontecendo também com a edição brasileira.

TB Você tem liberdade total para propor um novo projeto gráfico para um livro estrangeiro?

ER Depende. Em alguns casos, nos que chamamos de co-run ou coedição, que são livros que você licencia com a editora estrangeira e eles imprimem vários idiomas ao mesmo tempo, não dá. Você recebe os arquivos originais, traduz o texto, mas não mandam as imagens. Então, o texto precisa ocupar exatamente as mesmas posições do texto original em inglês. Tem casos em que o projeto gráfico é do próprio autor, como é o caso dos livros da Ellen Lupton, então é estranho você mudar o projeto do autor, porque muitas vezes o projeto é assunto do texto. Isso acontecia, por exemplo no Elementos e no Pensar com Tipos e não fazia nenhum sentido mudar. Em outros casos, quase a maioria, são livros que compramos os direitos, mas podemos propor um projeto gráfico novo, como é o caso do Philip Meggs. Até trouxe as edições originais para compararmos.

No caso específico do Meggs, não teria a menor condição de seguir o projeto original. Não só porque o projeto não prima pelo design, mas a qualidade de algumas imagens era péssima. Eles também não detinham os direitos das imagens para publicar em português, então, quando compramos esse livro na Cosac, tivemos que licenciar todas as imagens. Foi insano. Suspeito até que era esse o motivo de esse livro nunca ter sido publicado anteriormente no Brasil. [risos]

TB Falando ainda sobre livros de história do design, sobretudo do design brasileiro, logo na sequência do Design antes do Design, teve o livro sobre o design dos anos 1960, do Chico Homem de Melo.

ER • A ideia é que pudéssemos tratar do design brasileiro dentro desses recortes temporais. Então dividimos a produção por décadas. Mesmo com a publicação da Linha do Tempo do Design Gráfico, a ideia é continuar com esses volumes por décadas. No começo, o livro sobre os anos 1960 foi pensado com a mesma proposta do livro do Rafael [Cardoso], do qual o Chico [Homem de Melo] seria o organizador. No entanto, ele acabou produzindo a maioria dos textos, tem um texto do André [Stolarski] sobre identidade, um do João de Souza Leite sobre ensino e outro do Jorge Caê Rodrigues sobre o trabalho do Rogério Duarte. Existe ainda o plano de publicar um livro dos anos 1970, e a ideia é que o Chico escreva o livro inteiro. Só que ele mesmo sempre fala brincando que os anos 1970 mudaram muito depois da publicação da Linha do Tempo. [risos] Desde 2006 essa pesquisa tem sido feita, e a ideia era que o André faria um volume sobre os anos 1950, e o João de Souza Leite tem um projeto de fazer um livro sobre os anos 1990.

TB E os anos 1980?

ER Sim, faz total sentido publicar um livro sobre essa década. Mas estamos pensando: ou juntar pesquisas ou encontrar alguém que encare a abrangência do período. Claro que a publicação da Linha do Tempo mudou tudo isso, pois esses livros precisam de uma verticalização maior, uma vez que o mapeamento já foi feito.

TB Sobre essa verticalização, o primeiro exemplo disso foi a publicação do livro sobre a Bea Feitler.

ER Sim, com a Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil, a nossa preocupação era compor um mapa que fosse um ponto de entrada para pesquisas mais profundas. Daria para fazer diversos outros livros específicos sobre alguns designers apresentados na Linha do Tempo, como Eugênio Hirsch, Ziraldo, Rogério Duarte. Temos muitas entradas para novos livros! A Bea [Feitler] foi um livro que veio pelo historiador Bruno Feitler, sobrinho dela, que tinha muito material. Isso foi antes de publicarmos a Linha do Tempo, e de fato ela era uma personagem muito interessante, uma superdesigner… E todo o contexto da carreira dela é fascinante. Foi um livro que acabou sendo produzido em paralelo com a Linha do Tempo.

TB Voltando um pouco ao paralelo entre o livro do Meggs e a Linha do Tempo, é interessante destacar que este livro de 744 páginas nasceu como um complemento para a edição brasileira do livro do Meggs, só que, ao contrário do primeiro, que é muito mais focado em personagens, a Linha do Tempo apresenta um panorama e contém diversos exemplos de design anônimos.

ER Sim. O livro do Meggs alterna entre os grandes designers e os movimentos artísticos, e a Linha do Tempo não tem nem uma coisa nem outra. Nossos critérios eram muito particulares. Basicamente o nosso processo foi: levantar material, imprimir, colocar sobre a mesa e construir esse panorama.

A ideia do livro é que o fio condutor dele é a cronologia, então era importante manter a heterogeneidade de cada década. Se no nosso livro tivéssemos um capítulo Art Nouveau, por exemplo, seria outra seleção. O que aconteceria é que privilegiaríamos as peças das décadas de 1920 e 1930 identificadas com esse estilo. Mas a nossa ideia foi pegar a diversidade da produção real daquela década, desde materiais com grandes tiragens, como a revista Cruzeiro, que também conviviam com capas de livro super-refinadas desenhadas pelo Di Cavalcanti. O texto veio depois.

TB É justamente isso que torna a seleção mais interessante nesse caso. Quando você tem a leitura da história só pelos movimentos, corre o risco de achar que naquele período só eram produzidas coisas naquela estética.

ER Exatamente. De fato, você vê a recorrência de coisas ligadas ao Art Nouveau, ao Art Deco, às vertentes construtivas, isso está lá, mas não era só isso. Até porque o design no Brasil, até pouco tempo atrás, era feito por não designers. Então, o design brasileiro tem contaminações que colaboraram para essa riqueza, essa polifonia é muito rica! E talvez ela seja uma marca nossa. Claro que isso existe em todos os lugares, mas, aqui, como existia muito menos um ofício consolidado, o design gráfico acaba sendo em certa medida até mais plural.

TB E é interessante notar que, mesmo na década da fundação do design moderno no Brasil – anos 1960, com fundação da Esdi etc. –, existiam outros estilos que não bebiam da fonte funcionalista alemã e essas coisas conviviam todas juntas.

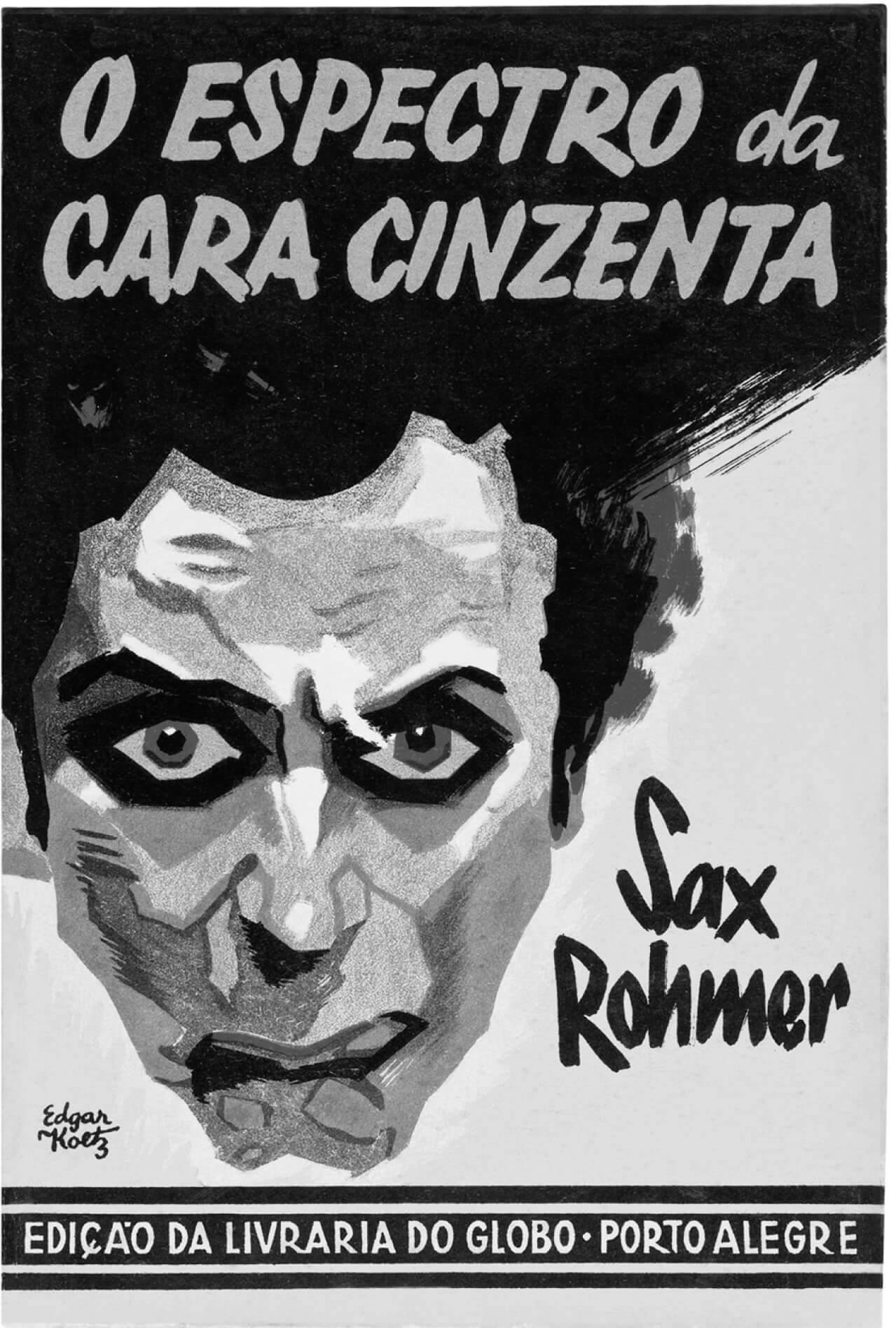

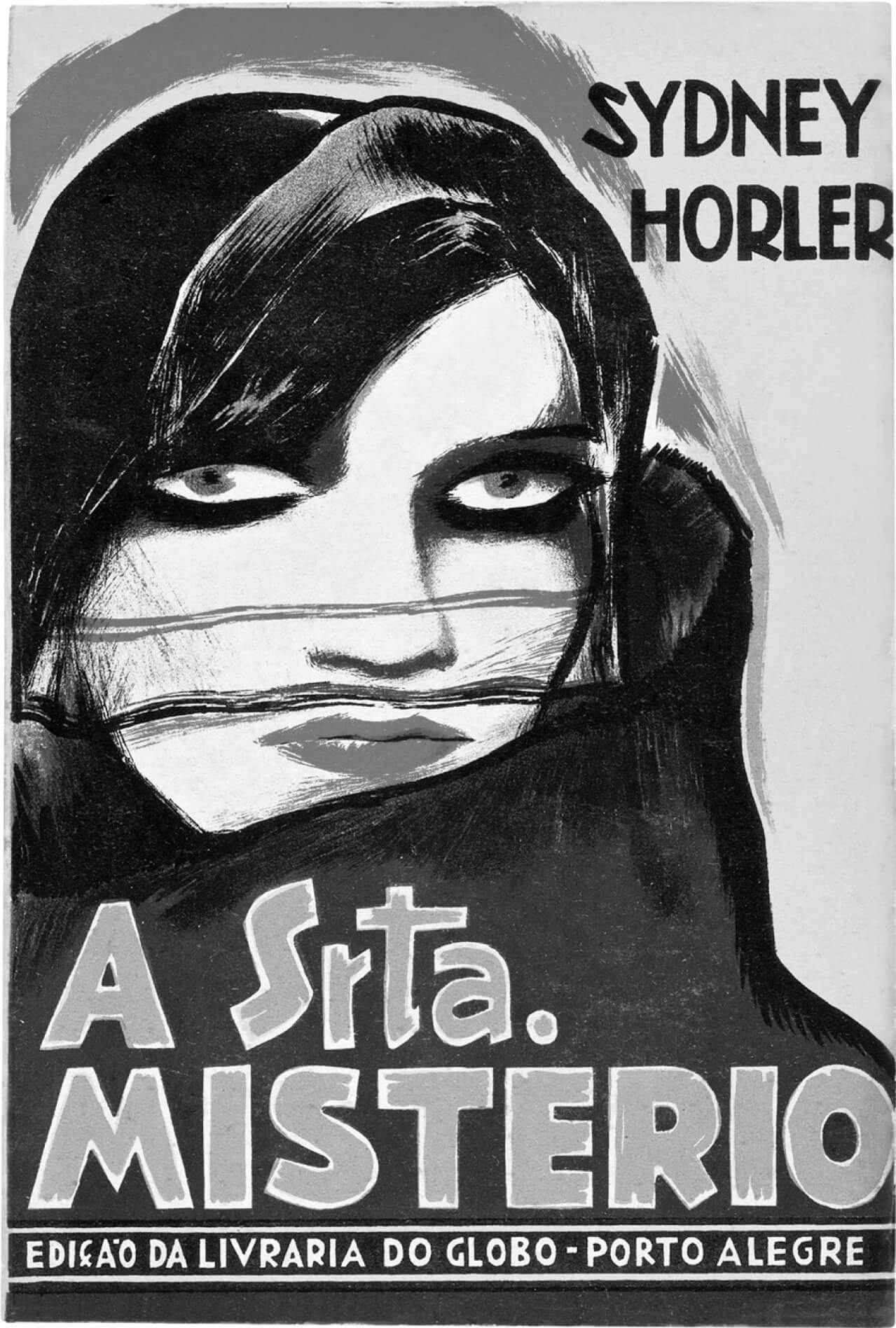

ER Por exemplo, aquelas peças da Coleção Amarela (1) que fogem completamente dessa estética e que possuíam uma tiragem gigante. Eram livros com tiragem de vinte mil exemplares! As revistas com tiragem de cem mil ou um milhão de exemplares não eram modernas. Moderna era a Noigandres com uma tiragem de duzentos exemplares. A ideia então foi dar um panorama real do tipo de visualidade que circulava no período, não só na alta cultura.

(1) Coleção Amarela foi uma série de livros de mistério publicada pela Livraria do Globo entre 1931 e 1956. Foi a série de maior retorno comercial da Livraria do Globo, lançando ao todo 156 títulos de autores como Edgar Allan Poe, Conan Doyle e Georges Simenon. A tiragem média era de cinco mil exemplares e poderia chegar até mesmo a dez mil, a exemplo de Edgar Wallace.

GUILHERME FALCÃO Interessante é que esse recorte, que é muito mais cultural, te permitiu coletar materiais de duas naturezas: o que era a cultura hegemônica e o que circulava fora disso, o que desviava por algum motivo.

No livro, também é curioso notar que as aberturas de cada década – sobretudo nas aberturas dos anos 1960, 1970 e 1980 – tem uma ligação e referência com a música, por exemplo. Isso mostra o quanto a música rodeava esse entorno naquele período de repressão. Por outro lado, isso traz uma discussão interessante quando a gente trata de história, sobretudo quando se fala história do design gráfico, que é sobre o uso da cronologia. Pois quando tratamos da cronologia, você analisa o que veio antes do que, por que e como; mas quando você faz um estudo da história do design, talvez seja muito mais interessante buscar as remanescências daquilo no que é produzido hoje. Vai ser um desvio um pouco grande, mas, por exemplo, você pega uma capa de um disco de heavy metal e o uso de referências celtas, mas que hoje muita gente confunde com gótico. Como celta e gótico foram parar no mesmo lugar? Então, na verdade, a discussão é justamente como essas duas coisas foram “confundidas”. E o mesmo podemos pensar sobre o que é moderno hoje e o que era moderno na década de 1960.

ER As peças refinadas ou feitas por artistas plásticos na época são marcos, elas ficaram na nossa cultura visual. Então, um designer hoje, ele normalmente sabe como é a capa da revista Noigandres, mas ele não sabia como era a capa da Coleção Amarela que na época em que foi publicada tinha uma tiragem muito maior. Eu acho que esse é o grande barato desse livro. Qual era a cara desses períodos? Era essa a nossa procura. Agora, tem, sim, um recorte cultural aqui: não tem panfleto, não tem publicidade. A gente precisou criar restrições. Foram definidos os tipos de suporte que entrariam, que são aquelas categorias clássicas do design gráfico: cartaz, disco, capas de livro, revistas, jornais, selos, notas de dinheiro, marcas. E, a partir daí, a preocupação foi esta: fazer a coisa mais inclusiva e plural possível. E teve esse processo muito particular de montagem do livro, que foi estruturado visualmente, e não do ponto de vista do discurso – que é totalmente ligado ao fato de ele ser feito por dois designers e não por historiadores.

TB O que ficou de fora dessa seleção?

ER Muita coisa interessante, como, por exemplo, os efêmeros. Mas também é muito difícil você ter uma amostragem substancial de efêmeros dos anos 1920, por exemplo. Você pode tropeçar com partituras musicais, que quase publicamos; tinha muita coisa interessante no começo do século. No entanto, é uma coisa que em termos de linguagem mudou muito pouco e depois, inclusive, sumiu. Mas partituras são um tipo de impresso do qual existem acervos, o que não acontece com folhetos. Não existem locais de pesquisa para termos um caldo suficiente para você entender a linguagem daquele suporte. Tivemos várias discussões sobre incluir rótulos. Por fim incluímos alguma coisa no começo do livro, com o argumento de que eles ocupam o lugar do que depois viram as marcas. Tinha muita coisa legal.

Os jornais também foram uma grande discussão, pois eles têm uma lógica própria e uma produção muito maciça, e nos parecia, ao longo do processo, que ele exigia uma calibragem de olhar um pouco diferente do que o resto. Acabamos incluindo porque há jornais lindos e que são marcos do design: como o Jornal da Tarde ou o Jornal de Resenhas, mas tivemos que lidar o tempo todo com a questão de que o jornal corre em raia própria.

TB E mesmo a decisão de incluir suplementos literários ou a reformulação gráfica do Jornal da Tarde já deixa explícita a tentativa de diálogo com os outros suportes presentes no livro, já tem um recorte aí.

ER Exato. É diferente de fazer um livro sobre design de jornais, onde você poderia explorar os grids, as primeiras páginas. O que apareceu na Linha do Tempo foi a exceção, e não a regra. Outra coisa que nos surpreendeu foram as marcas dos anos 1950.

Uma série de marcas modernas clássicas que normalmente são datadas pelos autores nos anos 1950 entraram nos anos 1960. Mas, durante o processo de edição, o Chico, que é completamente obsessivo e tem coleções completas das principais revistas da época, foi atrás dos anúncios de cada empresa, semana a semana, até identificar quando mudou! Foi assim que fizemos a datação das marcas. Então, se você comparar as marcas do Wollner nesse livro [A Linha do Tempo] com o livro do Wollner, tem um monte de discrepâncias. Mas tomamos por critério o início da aplicação da marca. Inclusive porque essas marcas modernas em geral anunciavam na Habitat, em revistas de cultura e arquitetura. Então, muitas vezes há um anúncio lançando a nova marca. É uma fonte muito segura de datação, mas, claro, pode acontecer que o designer fez a marca dez anos antes e a empresa levou alguns anos pra lançar. O fato é que há muito espaço para polêmica. [risos]

TB Imagino que a pesquisa de material do fim do século xix tenha sido bem mais difícil que a produção recente. O processo de pesquisa seguiu a ordem cronológica?

ER Tínhamos uma rotina de reuniões quinzenais. A pesquisa acontecia ao mesmo tempo. Primeiro, fomos atrás do material que estava mais fácil e depois abríamos frentes. Então, acontecia mais ou menos assim: o iv Centenário, é óbvio que isso tem uma visualidade, mas onde estão as peças? O que podemos publicar que represente isso? Ou a Revolução de 1932: todo mundo já viu esse cartaz por aí (2), mas onde está? A gente procurou em diversos lugares até que encontramos um livro da Editora Abril, chamado Nosso Século, que tinha os cartazes, só que sem o crédito. Fomos atrás do organizador daquele livro que tinha os negativos em preto e branco… Ou seja: a cor era inventada! Não existia aquilo! [risos] Ninguém tem registro da cor daquele cartaz. Também pesquisamos muito em acervos particulares, no acervo da Fundação Getúlio Vargas. Mas o problema é que ninguém guardou, quase não temos acervos de cartazes no Brasil. E onde tem algum acervo, você chega lá e percebe que quem guardou não tinha noção nenhuma de design. Você olha quinhentos cartazes para salvar um ou dois.

Você tem um dever a cumprir [1932], cartaz 44,5 × 69,5 cm.

TB Fazendo um pequeno salto, até porque o nosso tempo já está se esgotando, queria que você comentasse um pouco sobre o Design Total, que acho que é um bom exemplo de um livro cujo do texto é de origem acadêmica e que conseguiu fazer uma travessia para o formato livro.

ER Esse livro teve origem a partir da dissertação de mestrado do Celso Longo na FAU-USP e é um tema que eu acho superinteressante: essa interface do design e a cidade, design e arquitetura. É um livro bem fauspiano. O Cauduro, inclusive, foi professor da FAU durante muito tempo. É interessante ver esse cruzamento entre arquitetura e design e a ideia da onipotência do projeto. O projeto que inclui todas as escalas, do unifome do funcionário, ao edifício, essa abrangência da atuação profissional que, em certa medida, perdemos vista hoje em dia. Então, eu achei muito interessante colocar essa discussão em pauta. Não lembro como cheguei na dissertação do Celso. Eu acho que partiu do meu interesse em publicar um livro sobre o Cauduro/Martino – eles haviam publicado apenas um livro só com as marcas, que saiu pela Imprensa Oficial (3).

(3) João Carlos Cauduro (org.), CM Marcas: Cauduro Martino Arquiteto Associados, São Paulo, Imprensa Oficial, 2005.

A dissertação era uma seleção de vários projetos – de projetos públicos e particulares –, mas, para o livro, selecionamos os projetos com uma interface pública mais clara. Muito do que está na exposição no Itaú Cultural [Cidade Gráfica, 2014 com curadoria de Celso Longo, Elaine Ramos e Daniel Trench] foi resultado das discussões que nasceram desse livro. A relação entre design e espaço público, design e cidade. Eu acho que esse livro levanta muitos temas pra pensarmos o design no Brasil hoje. O livro retrata uma geração que se formou enquanto Brasília era construída, que foi muito contaminada por essa utopia, a ideia de que o projeto, o bom design, iria transformar o mundo. Mas, na prática, quase todos os projetos foram executados pela metade, foram sucateados, o projeto do zoológico, por exemplo, foi, em grande medida, abandonado.

TB E é de se pensar no tempo de projeto disponível atualmente, quem banca um projeto de execução tão longa hoje em dia…

ER O grau de profundidade dos projeto e, ao mesmo tempo, a frustração, pois isso ficou engavetado. Esse livro traz muito claramente o choque entre a onipotência e a impotência, são temas que pegaram muito forte esta geração. Até porque às gerações posteriores só restou a impotência… [risos]

TB Esta seleção de projetos e a transposição para o livro foram também o que fez com que o livro pudesse alcançar pessoas que se interessam pelo tema, mas fora da bolha da academia. Às vezes, quando leio um livro cuja origem é uma pesquisa acadêmica, sinto falta dessa adequação. Eu fico me perguntando se realmente precisamos de tantos capítulos em tantas dissertações e teses falando sobre a fundação da Bauhaus ou a instalação da Esdi no Brasil. Entendo a necessidade de dar um contexto, mas vejo que essa narrativa é repetida da mesma forma sempre.

ER Essa discussão é superimportante. Eu tenho a impressão que existe uma resistência da academia em se tornar acessível, o que faz com que muita gente interessante desanime de fazer pesquisa no âmbito acadêmico, mas claro que isso é uma discussão gigante e certamente as pessoas da academia têm vários argumentos a favor dessa metodologia.

TB E engraçado como que, por outro lado, você percebe o contraste com as pesquisas de fora que resultam em livros. Acho que o exemplo mais recente é o recém-lançado Teoria do Design Gráfico, um livro traduzido e que traz diversos textos seminais da profissão.

ER Sim, esse livro traz todos aqueles textos que você já ouviu falar e nunca leu: o “Manifesto Futurista”, “A Taça de Cristal”. A Ellen Armstrong fez a organização desse livro como projeto de doutorado, orientanda da Ellen Lupton. O projeto era a edição do livro. É um caminho acadêmico interessante: uma pesquisa cujo objetivo é fazer uma seleção de textos e que resulta na organização de um livro, que depois é publicado e presta um serviço à disciplina.