Tereza Bettinardi

Designer multidisciplinar de São Paulo, com foco em identidades visuais e projetos editoriais.

“De uns tempos pra cá, a gente percebeu que a humanidade tem se mostrado bastante ineficiente em aprimorar uma tecnologia humana inventada há mais 3 mil anos: a democracia. Então eu acho até um pouco ingênuo quando designers gráficos propõem eventos ou exposições para expressar o desejo de construir um mundo melhor.”

Queria saber como tudo começou pra você. Qual a sua história com a profissão?

Desde muito nova inventava coisas. Gostava de programar, fazia animações e desenhos toscos no computador, desenhava logotipos para produtos imaginários, desenhava roupas para minhas bonecas. Fazia colagens, tapeçaria e até origami! Mesmo já sabendo que existia uma profissão que se conectava com tudo isso, optei pelo jornalismo pois também gostava muito de ler e escrever. Queria trabalhar com revistas. No primeiro ano do jornalismo, participei em um projeto de extensão para construir o site do curso de comunicação. Como era a única do grupo com noções de HTML, acabei indo para o lado visual, desenhava e programava as páginas. Foi então que decidi que faria um novo vestibular para design gráfico (o curso se chama Desenho Industrial/Programação Visual). O plano era me formar nas duas faculdades, mas não pensei nada muito além disso.

Tereza Bettinardi em seu escritório, no Centro de São Paulo.

Quando estava no curso de design, acabei me envolvendo no movimento estudantil na organização do 14º N Design (Encontro Nacional dos Estudantes de Design), um evento tradicional promovido pelos próprios estudantes. Fiquei responsável pela programação do evento e comecei a ler tudo relacionado ao design gráfico para convidar os palestrantes e pautar os debates e workshops do evento. Lia os livros, pesquisava os trabalhos e designers brasileiros, tentava costurar tudo isso com as questões que nos propomos discutir durante o N Design. De certa forma, já entendi desde o meu primeiro contato formal com o mundo do design gráfico a importância de construir um discurso (muito além das figurinhas!). Era como se o campo do design gráfico fosse tema de uma grande reportagem. Este foi o gatilho para que abraçasse definitivamente o design gráfico.

Projeto “Letra e Música, Ruy Castro” (Editora Cosac Naify, 2013), com Elaine Ramos.

Como você vê a relação entre design gráfico e política?

Eu acredito que tudo o que você faz como pessoa, como cidadão, não é muito diferente do que você faz enquanto designer. Por isso que também é sempre bom lembrar que não vamos resolver tudo ou ter resposta sobre tudo.

Faz sentido e concordo. E falando sobre utopia, até que ponto você acha que o design trabalha com a utopia? Qual a sua definição sobre essa palavra?

Acho que vale responder isso com outra pergunta: que espaço tem a utopia em nossas vidas? Utopia aqui deve ser entendida como um lugar que não é no agora, mas que pode ser construído no futuro.

Entendo que a palavra utopia (no design) pode ganhar um novo contorno: design especulativo, futuring, essas coisas. Esta crença nos fez acreditar que sorvetes seriam entregues por drones na janela de casa. O sorvete pode até chegar até nós em um toque no celular, mas vai ser entregue por um trabalhador precarizado.

De uns tempos pra cá, a gente percebeu que a humanidade tem se mostrado bastante ineficiente em aprimorar uma tecnologia humana inventada há mais 3 mil anos: a democracia. Então eu acho até um pouco ingênuo quando designers gráficos propõem eventos ou exposições para expressar o desejo de construir um mundo melhor. Claro que esse é um desejo individual meu, mas eu sempre fico um pouco cética se isso vai ser alcançado com um cartaz.

Tereza Bettinardi

Como sua formação em Jornalismo contribuiu com a sua prática de Design, quase 100% editorial hoje?

Quando inicio um projeto, penso que preciso ter uma atitude de curiosidade sobre o assunto que vou trabalhar. Era assim com uma nova reportagem. O design editorial é capaz de te transportar para contextos muito distintos: um dia faço um projeto gráfico de um livro escrito na Idade Média e na outra semana faço o design de uma matéria sobre cuidado com os cabelos em uma revista para adolescentes. E aí acho que é preciso fazer uma provocação: nós estamos preparados para lidar com conteúdos diferentes dos nossos próprios interesses? É uma questão que me acompanha dentro da minha prática.

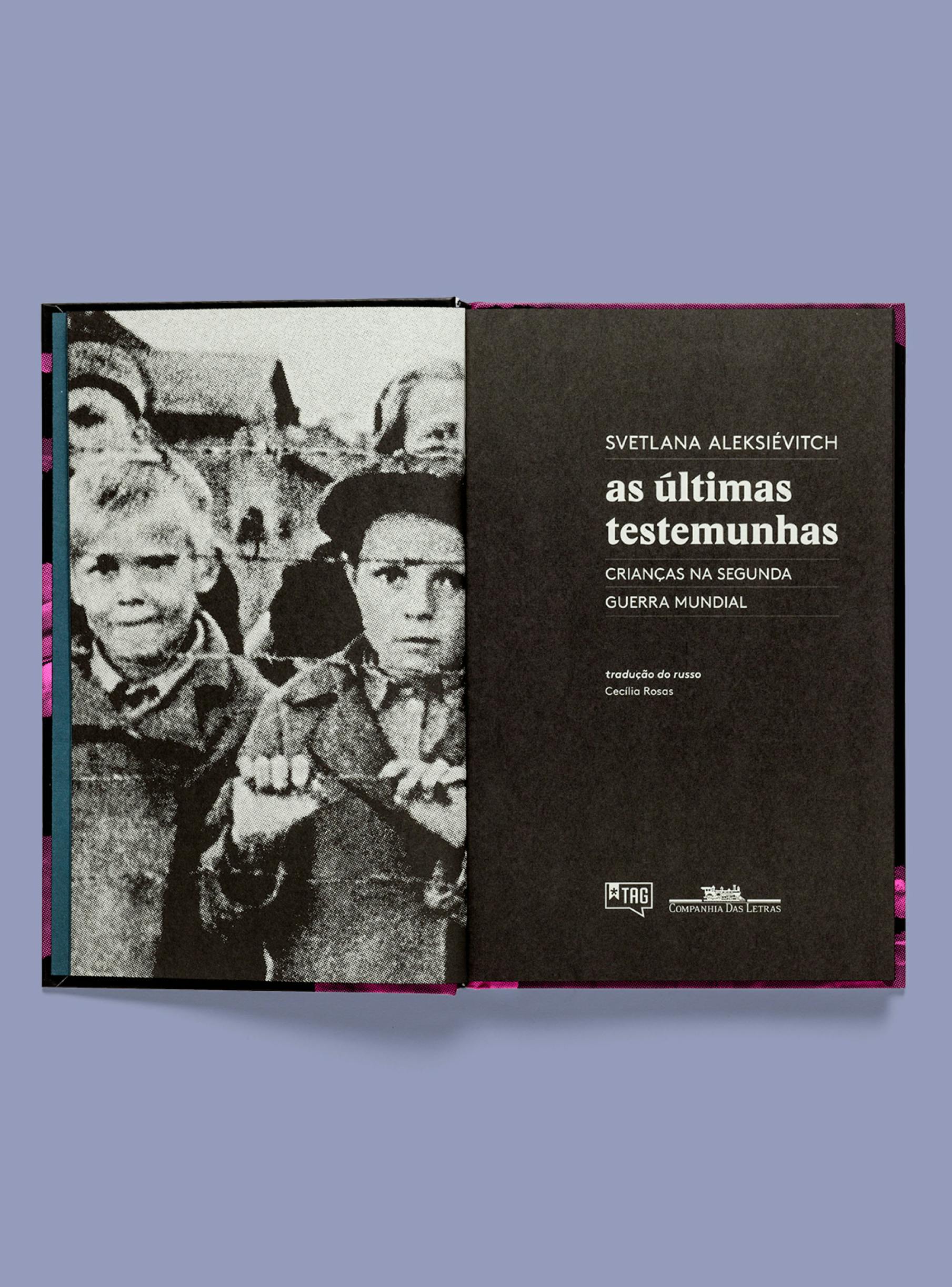

Esquerda: “As últimas testemunhas” (Editora TAG/Companhia das Letras, 2018) / Direita: “Tu, Tulipa Ruiz” (2017), ilustração de Tulipa Ruiz.

Olhando pra trás, como você diria que foi sua experiência como designer na Editora Abril, trabalhando na revista Capricho e como isso te moldou como profissional?

A Editora Abril foi o ponto inicial da minha vida profissional. Sou muito grata pelas coisas que vivi lá. Foi lá que conheci uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória que foi o Alceu Nunes, diretor de arte da Superinteressante e Capricho na época. Eu sempre brinco que a culpa por eu vir para São Paulo é dele! Eu não fui leitora de Capricho na adolescência e quando vi estava trabalhando lá já com 24 anos. Mas se tem uma coisa que a Abril me ensinou como valor foi respeitar o leitor, entender a importância daquele conteúdo que pessoalmente posso não me interessar. Entender que aquilo pode ser importante para outra pessoa é um passo importante para nós que trabalhamos com conteúdo. A partir desta experiência na Capricho, tento me manter aberta para dialogar com públicos além da minha bolha de interesses pessoais.

“Maju” (Editora Paralela, 2016). Fotos por Marlos Bakker e Guilherme Nabhan

Você também tem muito envolvimento com educação de design no Brasil. Além de ser co-fundadora d’A Escola Livre desde 2015, ensinou na IED, UNICAMP e mais recentemente, coordenando o curso de Design Gráfico na EBAC. Você considera a educação de design no Brasil satisfatória?

Não. Apesar de ter melhorado bastante nos últimos anos, acho que ainda temos sérios problemas. Um deles é essa ideia de “acadêmico” que implica só em trabalhos escritos. Isso precisa ser superado. Tenho muito incômodo com essa discussão de que “se você quiser fazer um mestrado, mas com algo prático, isso se chama especialização”.

Venho de uma universidade pública e vivi na pele a dificuldade de repensar o currículo à luz de tantas mudanças de contexto. Acho também bastante problemático a questão do regime de dedicação exclusiva quando falamos de educação em design. Trabalho com design e isso alimenta meu trabalho como professora. A atualidade do que eu ensino e pesquiso contribui na minha prática profissional.

“Acho também bastante problemático a questão do regime de dedicação exclusiva quando falamos de educação em design. Trabalho com design e isso alimenta meu trabalho como professora. A atualidade do que eu ensino e pesquiso contribui na minha prática profissional.”

Por outro lado, quando penso na educação privada, lamento que por vezes as instituições se percam em modas passageiras. Uma escola tem a função orientadora. Não é um investimento com retorno imediato. Você não pode abrir um curso hoje e esperar que tenha uma fila quilométrica de interessados na porta da escola no mês seguinte. É preciso construir uma reputação, um corpo docente, um ambiente de ensino. Isso leva tempo.

Tereza Bettinardi

Na sua participação no episódio 4 do podcast Polígono/Diagrama, com título “O feio no Design”, você usa o termo “mundo over-designed” para representar a nossa época atual, de preocupação excessiva com visual elitizado, e que o “feio” nesse contexto, vem como fuga para quebrar regras e fazer uma tensão entre o “mundo do privilégio” e a vida cotidiana, mais realista.

Colocando essa perspectiva e o ensino de Design lado a lado, como você acredita que os designers brasileiros (os que já exercem e os que estão entrando na área), devem encarar a produção de design nessa nova década?

Não sei se cabe a mim dizer como alguém deve encarar a sua prática. Mas quando me referi ao mundo over-designed também dizia respeito a um tipo de atitude que busca “fazer o certo”. O certo como alinhamento moral: boas práticas, bom gosto, boas referências, bom design.

Quando vejo o trabalho de alguém, sempre me pergunto: qual a preocupação dessa pessoa? Infelizmente eu sinto que algumas só querem ter suas referências muito bem guardadas. Em outros casos, vejo muito projeto auto-iniciado ou mockup digital que ignora completamente variáveis importantes: a interferência de agentes externos (clientes, fornecedores, usuários, etc). E aí dá vontade de perguntar: este projeto lindão que você postou no Instagram entrou em contato com algum elemento de realidade ou saiu direto do seu pacote Adobe para as redes sociais? Talvez eu esteja até viajando além da pergunta, mas é que eu acho angustiante (inclusive para quem é mais jovem) a nossa comunidade profissional aplaudir acriticamente um trabalho sem fazer esta pergunta.

Ao mesmo tempo, não sei se cabe, no calor do momento, ter tanta clareza sobre como devemos encarar esta produção. Claro que é sempre preciso se perguntar: qual a intenção daquele gesto? Um projeto é também uma chance de reflexão sobre o próprio ato de fazer design. Mas essa discussão pública é praticamente inexistente no Brasil.

Esquerda: Projeto “Cursos e Oficinas, Sesc 24 de Maio” (2019) / Direita: Detalhe de embalagem para Restaurante Tavares (2017), com Laura Daviña e Gabriela Sánchez

Esse mesmo tema, me faz lembrar sobre o que foi o movimento antropofágico brasileiro, com seus esforços para “dar a cara” da identidade brasileira nos campos de artes e literatura, através da adaptação e transformação de tudo o que vinha de fora – especialmente da Europa – e torná-los em algo genuinamente brasileiro.

Qual a sua visão sobre o que é o design gráfico no Brasil e como podemos ir em direção à produção de algo que se pareça mais com a gente e menos imitação do que é de fora?

Isso foi uma questão que apareceu na época d‘A Escola Livre. Foi em uma entrevista com o Daniel Trench e ele dizia de fato não acreditar que exista algo tão específico no nosso design. Concordo com ele e também não acho que é mais colorido ou coisa do tipo. Sinto que esta discussão sempre tende ao aspecto formal… como se isso fosse algo separado das outras variáveis.

Mas por exemplo, quando você olha para o design brasileiro feito nos anos 1960 e olha todos aqueles logotipos do Aloísio Magalhães, o que mais me intriga (para além das formas) é: ‘uau, quantas indústrias! como será que foi o orçamento desse projeto, como foi o processo, como chegou-se a este resultado?’.

Então acho que o design brasileiro é reflexo do tamanho do nosso mercado. Os clientes que investem em design falam mais sobre o que vai ser o design brasileiro do que os próprios designers.

Equipe atual de Tereza Bettinardi: Maria Júlia Rêgo (esquerda) e Barbara Cutlak (direita)

Isso me faz lembrar do grande anseio que designers em geral tem de transformar grandes corporações a partir de dentro, através do design. No contexto de empresas de tecnologia, a abordagem geralmente é de contratar ‘diretores de design’ e pessoas que gerencie grandes times de design. Você acredita nesse tipo de abordagem pra colaborar com um ‘design brasileiro’?

Acredito ser um caminho interessante. Não tem nada de inovador nisso, mas acho importante criar consciência de que designers precisam desenvolver habilidades para além do que diz “criativo”. Só que também vejo muita ingenuidade do tipo “Ah eles tem uma equipe interna de design, eles valorizam design, vamos poder fazer as mudanças de dentro”. Tá e daí? Que ideia é essa de designers que aterrizam em uma terra árida e vão iniciar a grande revolução? Não é um pouco arrogante?

E aí volto à questão do ensino de design, mas também nas conversas entre profissionais. Desde que abri o meu estúdio (atualmente eu e mais duas designers), o meu maior dilema tem sido como gerenciar esta equipe, como organizar o fluxo do trabalho. Onde você encontra outros designers falando sobre isso? Só em pequenos e restritos grupos… turma de amigos. Outro dia vi um tweet muito bom que dizia “e se designers famosos organizassem um sindicato ao invés de contar infinitas anedotas profissionais no palco?”.

Projeto “Viagem ao Volga, Ahmad Ibn Fadlan” (Editora Carambaia, 2018), com Bruno Algarve (mapa) e Lilia Goes (produção de impressão)

Se tem um livro que mudou sua perspectiva sobre a vida ou assunto específico, qual seria e por que me indicaria?

“A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir” do Rubem Alves. Fala sobre a experiência dele em visita à Escola da Ponte em Portugal. Comprei sem querer… quando ainda era estudante, em 2003. Logo no primeiro capítulo ele introduz a incrível teoria do “desensinar” através do exemplo do koan do zen budismo. Fala sobre como o método koan — é uma narrativa, diálogo, questão ou afirmação que contém aspectos que são inacessíveis à razão — e a relação com a psicanálise. Ele fala sobre a importância de desaprender, esvaziar-se de lições mundanas modernas, para então encher-se de novos ensinamentos úteis.