Vitor Carvalho

Designer gráfico de Belo Horizonte, com foco em projetos impressos e digitais para clientes dos setores cultural e comercial.

“Tenho interesse por estruturas que evoluem de ideias que de alguma forma estão relacionadas ao material com o qual eu estou trabalhando. Sendo assim, minha tendência é dizer que a parte mais importante do processo é buscar entender o conteúdo.”

Em poucas linhas, quem é Vitor Carvalho?

Sou uma pessoa comum, tenho 26 anos e sou parte de uma classe sobrevivendo em um país cada vez mais torto politicamente, tentando fazer o que gosto e o que acredito ainda ter valor.

Quando foi o momento que você parou, olhou para o design e pensou: “é isso que eu quero fazer”?

Acredito que o design gráfico seja uma escolha mais lógica para jovens da classe trabalhadora com certa predisposição para as artes do que as “artes” propriamente ditas. É um pensamento um pouco triste e distorcido, mas que parece ainda prevalecer. Ter crescido cercado por ferramentas (meu pai é a definição de generalista: trabalhou como publicitário, jornalista, arte-finalista, fotógrafo e produzindo livros de arte, entre algumas outras coisas) e uma certa aptidão pelas artes gráficas me fizeram querer estudar design gráfico, mesmo sem ter uma noção muito precisa do que isso significava.

Vitor Carvalho

Tive a sorte de ter professores excelentes nas duas universidade que frequentei (a Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG; e a Parsons School of Design, da qual tive a sorte de ter estudado através do extinto Ciência Sem Fronteiras), e certamente também fui influenciado por amigos: arquitetos, artistas, designers, músicos etc. Mas eu não poderia deixar de dizer que a editora Cosac Naify teve um papel importante na minha formação, não só na medida em que publicava textos e livros extremamente relevantes em termos de conteúdo e forma, mas também pelo modo com que a editora me possibilitou a ter um melhor entendimento do papel do livro em um cenário contemporâneo. Posso dizer que os projetistas que faziam parte da editora, que são muitos e que hoje têm seus próprios estúdios, são (entre alguns outros) os praticantes que mais admiro no país.

BDMG Cultural. Produção gráfica com Gabriela Silva.

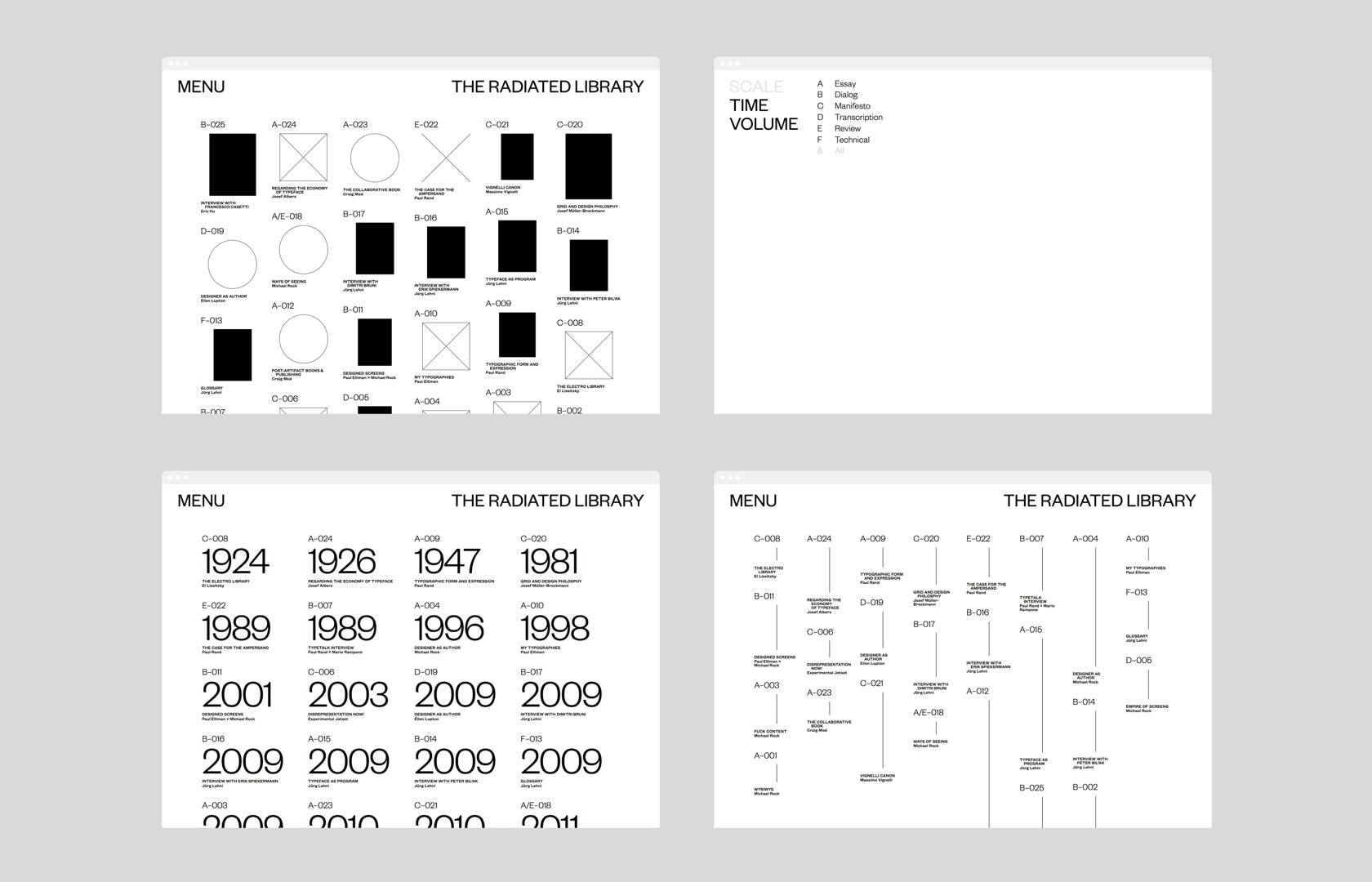

Menu aberto em Dead Objects.

Um dos seus projetos mais populares é o chamado Dead Objects. Como iniciou isso e qual o objetivo principal?

O projeto começou quando descobri uma disciplina eletiva ministrada no mestrado em Design Gráfico da Yale University. Os alunos que escolhem fazê-la têm de escolher algum tema, alguma coisa—não necessariamente relacionada à projeção gráfica—, para realizar durante 100 dias consecutivos. É um exercício que se transforma rapidamente em uma obsessão. Quando pensei em praticá-lo por conta própria, eu já era interessado por objetos que hoje operam de uma maneira totalmente diferente da de quando foram concebidos.

Creio que esse interesse tenha evoluído junto com minha admiração pelo trabalho do designer holandês Karel Martens, que paralelamente à execução de projetos comissionados (incríveis por si só), tem uma prática de experimentar com a impressão de objetos planos sobre papelaria das mais diversas origens. Existe uma certa beleza em recontextualizar nosso mundo material e o produto disso é muitas vezes imprevisível. A ideia de fazer um site surgiu para dar vazão ao resultado fotográfico do projeto e também como maneira de praticar o desenvolvimento integral de uma plataforma, do projeto gráfico à programação.

Página inicial de Dead Objects, destacando um novo item a cada clique.

Qual a parte mais importante ao fazer um design para um livro?

Tenho interesse por estruturas que evoluem de ideias que de alguma forma estão relacionadas ao material com o qual eu esteja trabalhando. Sendo assim, minha tendência é dizer que a parte mais importante do processo é buscar entender o conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, penso que cada projeto tem sua prioridade: a abordagem de um romance certamente difere da de um projeto de um livro acadêmico ou da de um texto teatral, assim como o projeto de uma coleção exige considerações muito distintas das de um livro projetado para existir por conta própria. Sem a intenção de ser muito vago (mas já sendo), talvez a parte mais importante realmente dependa da natureza do projeto.

Coleção Teatro Contemporâneo. Com Amanda Goveia.

Se tratando da escolha da tipografia, combinação e composição tipográfica, como você sabe (e sente) que aquilo está adequado, no ponto? É mais uma questão lógica ou de sentimento?

É provável que seja uma combinação dessas duas dimensões, mas acredito que o “sentimento” também pode ser enxergado como intuição—que entendo como parte de um acervo intelectual que no caso dos livros é alimentado, entre outras coisas, pela própria experiência de consumi-los. Saber dizer se as escolhas estão adequadas é um dos grandes desafios. Quando projeto, certamente não quero entrar em conflito com o conteúdo, mas também penso que a tipografia e os demais recursos gráficos têm um grande potencial de dizer algo que o conteúdo talvez não consiga.

BDMG Cultural e Os Indicados.

Existe um texto que releio de forma recorrentemente, chamado “O complexo Matta-Clark” ou “A tentação da interpretação” (título alternativo sugerido pelo próprio autor), escrito pelo designer britânico James Goggin. No texto Goggin analisa, no contexto de livros de arte, o impulso de desenvolver projetos gráficos que referenciem as obras tão exageradamente ao ponto dos livros se tornarem uma espécie de pastiche; procuro evitar essa abordagem sempre que percebo estar indo nessa direção. Pensando em design como um exercício de análise, crítica e tradução, creio que é importante não ter medo de dispositivos gráficos sutis e a subjetividade que as escolhas inevitavelmente carregam, principalmente em relação à tipografia.

Na sua visão, quando a atividade de projetar algo (fazer design) deixa de ser um hobby/prazeroso? E como você evita esse momento – se evita?

Sinto que a atividade em si raramente deixa de ser prazerosa—talvez nos momentos em que os trabalhos se amontoam e não sobra muito tempo pra mais nada. O que eu acho que mais facilmente vira um fardo são as atividades e a burocracia à margem da execução, principalmente para quem trabalha sozinho: ler e preencher contratos, solicitar orçamentos, conversar com fornecedores, acompanhar produção, lidar com revisores de texto etc. São momentos inevitáveis e que de certa forma ajudam a ancorar o projeto na realidade; o que procuro fazer é tentar ter uma relação mutuamente benéfica com os diferentes agentes (às vezes imprevisíveis) que fazem parte de cada projeto.

Design e desenvolvimento de website responsivo para o artista Leo Santana, projetado para organizer seu grande corpo de trabalho, iniciado em 1987.

Trabalhar com design editorial implica em aprender processos gráficos para produzir melhor e ser mais assertivo. Na sua opinião, essa afirmação é igual a dizer que designers devem aprender código, se trabalharem no âmbito digital?

Não tenho certeza se são iguais, mas as afirmações são certamente análogas. Nesse sentido, outra analogia válida existe na relação entre o arquiteto e o construtor—penso que parte do trabalho do projetista é saber lidar com o fato de que a responsabilidade da execução de um projeto envolve quase sempre outros agentes.

Durante parte do século XX, as divergências entre a intenção dos projetistas e a execução do projeto era tamanha que levou alguns projetistas, principalmente no contexto do que se chama hoje de Nova Tipografia, a estabelecerem suas próprias gráficas independentes. As diferenças se davam principalmente porque o projetista tinha que criar um modelo mental e descrever especificações tipográficas que seriam executadas por um compositor—não muito diferente do que se faz com CSS hoje, com o computador assumindo o papel do compositor.

Projeto Biblioteca Irradiada. “O alicerce do website é definido sobre a ideia de uma navegação através da escala, tempo e volume, cada um definindo uma maneira diferente de se experienciar uma coleção de textos que de outra forma não seriam diretamente relacionados.”

É claro que essas diferenças foram recontextualizadas, já que o advento do que se conhece por ‘desktop publishing’ coloca nas mãos dos projetistas a responsabilidade integral da execução do layout. Porém, em certa medida, essas divergências entre projeção e execução sempre hão de existir, já que as expectativas dos agentes envolvidos no processo (no caso dos livros podemos citar projetistas, produtores gráficos e impressores) muitas vezes não se alinham e em alguns casos podem estar diametralmente opostas. Isso fica bastante claro quando se lida com impressores que não estão habituados a executar objetos que saem da curva, mesmo que minimamente. Aprender como as coisas são de fato produzidas certamente concede ao projetista mais ferramentas para trabalhar a materialidade do que se projeta.

“(...) Penso que estamos aprendendo a diferenciar os potenciais inalienáveis dos diferentes meios: há algo no livro que simplesmente não consegue ser replicado nos meios digitais e a recíproca é verdadeira”

Interfaces não são necessariamente digitais, pois um livro é uma interface conectando o leitor ao conteúdo. Mas entendendo que hoje estamos num mundo dominado por interfaces digitais, onde designers falam mais sobre realidade virtual ou inteligência artificial criando layouts automaticamente, como você imagina que seja o futuro do design editorial, como a gente conhece?

É difícil imaginar o futuro nesse sentido, já que o horizonte dessas mudanças está além das expectativas individuais. Mas, ao mesmo tempo, penso que a questão do futuro do livro impresso já foi imposta diversas vezes, de diferentes formas, ao longo da história. O movimento das artes e ofícios, seu expoente William Morris e a Kelmscott Press foram reações muito evidentes ao que alguns consideravam um declínio na qualidade dos livros pela introdução da automação no processo de produção. A repercussão do movimento no início do século passado é evidente na prática dos projetistas das décadas seguintes.

“Fuck Committees”

Depois dos anos noventa e da proclamada “morte do livro”, podemos dizer que o livro não só sobreviveu à terceira revolução industrial como adquiriu novas potencialidades. Francesco Casetti define que “um meio [medium] sobrevive até que o tipo de experiência que o define desaparece”. Observamos isso acontecer com mais proeminência em meios específicos, como por exemplo no telefone celular, que perdeu quase que integralmente qualquer semelhança com o artefato que lhe deu origem. Penso que estamos aprendendo a diferenciar os potenciais inalienáveis dos diferentes meios: há algo no livro que simplesmente não consegue ser replicado nos meios digitais e a recíproca é verdadeira.

Moradia em Nova Iorque.

Quais são suas inspirações?

Essa é uma pergunta difícil, são muitas as influências e em alguns casos não consigo apontar exatamente de que maneira essas influências atuam sobre mim. Como já citei, os projetistas que tinham algum tipo de relação com a Cosac Naify compõem uma boa parte desse acervo: Elaine Ramos, Bloco Gráfico (Gabriela Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas), Tereza Bettinardi, Nathalia Cury (Estúdio Margem), Flávia Castanheira, entre outros. Há um grande número de professores, projetistas, autores e artistas que me inspiram de maneira imensurável, mas a lista seria excessivamente grande.

De uma maneira mais geral, penso que o modernismo—com m minúsculo, no sentido de estar além de um estilo formal fixo que a palavra inevitavelmente e infelizmente carrega—têm uma forte influência sobre mim, na medida em que eu ainda acredito na mudança, na ideia de que somos moldados pelo nosso entorno e que em troca devemos moldá-lo.

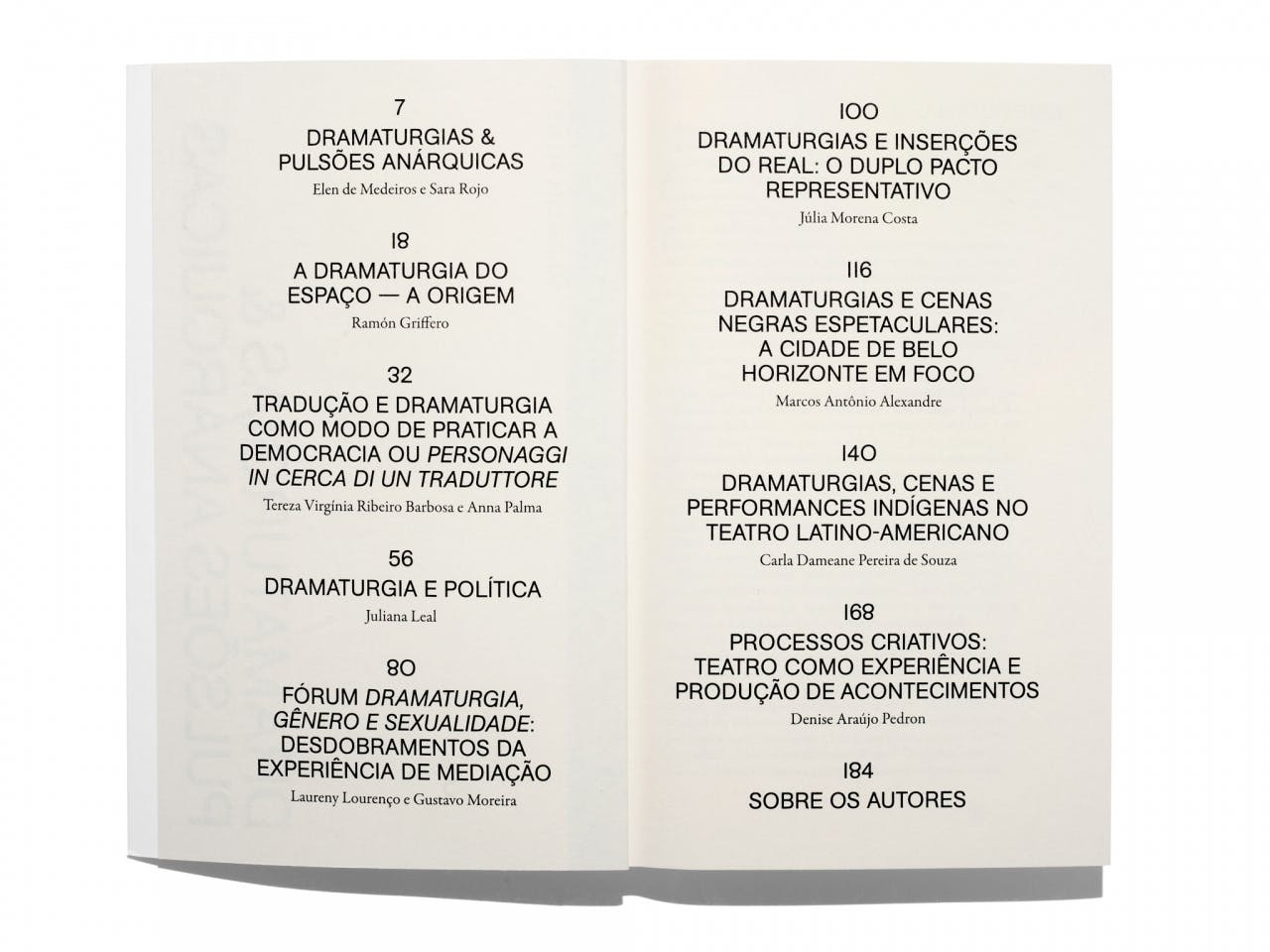

Sumário de Pulsões Anárquicas.

Se você pudesse estar diante de todos os iniciantes em Design Gráfico nesse exato momento, qual seria o primeiro conselho? E qual seria a primeira indicação de estudo?

Não tenho certeza de qual seria o meu conselho. Sinto que talvez utilizar minha posição como matriz seria passar por cima das experiências individuais de pessoas que não compartilham da mesma situação social e econômica relativamente privilegiada da qual faço parte, principalmente em um país tão desigual como o Brasil, e isso torna essa pergunta muito complexa...

Em termos da minha experiência pessoal, eu diria que a coisa que mais contribuiu (e ainda contribui) para a minha prática é ler e procurar ter uma relação crítica com o que produzo. Nossa profissão tende a favorecer soluções rasas e unidimensionais para questões que em maneira nenhuma são dessa forma, resultado de uma bolha cada vez mais preocupada com a perpetuação de suas celebridades—suas aspirações a alta cultura evidentes na pletora de premiações que fazem parte desse cenário profissional. Para mim, um caminho alternativo pode estar implícito nas próprias raízes da nossa prática, do design gráfico como uma extensão da indústria gráfica e, sendo assim, ainda capaz de atuar como uma ferramenta na disseminação de conhecimento.

Bacha & Ferreira. Com Júlia Maia e Augusto Brant.

A primeira indicação de estudo provavelmente seria o livro Modos de Ver, escrito por John Berger a partir de um documentário da BBC (também dele) e publicado originalmente em 1972. É um livro, como o título sugere, sobre o processo de olhar: “a relação entre o que vemos e o que sabemos nunca está resolvida”. Para dizer o mínimo, é um exemplo exímio de como o conteúdo e a forma (estranha, a princípio) podem se tornar elementos indissociáveis. Porém, em termos mais práticos, talvez minha primeira indicação seria o livro Elementos do Estilo Tipográfico, escrito por Robert Bringhurst e publicado originalmente em 1992. É provavelmente a obra mais completa sobre tipografia—bem equilibrada em termos práticos e teóricos.